국가호스피스연명의료위 산하 연명의료전문위는 연명의료를 중단할 때 '가족 전원의 동의'를 받도록 한 현행법상 '환자 가족' 범위를 '배우자 및 직계 존·비속'에서 '배우자·부모·자녀'로 축소하기로 의견을 모았다고 보건복지부가 11일 밝혔다. 앞서 복지부는 가족 범위 축소를 골자로 한 초안을 의료계·종교계·법조계 등 인사로 구성된 이 위원회에 보고했다. 위원회가 공식 권고안을 내면 복지부는 관련 법 개정에 나설 방침이다.

금년 2월부터 시행된 연명의료결정법은 회생 가능성이 없는 임종기 환자가 연명 의료를 중단하려면 ①건강할 때 미리 쓴 '사전연명의료의향서' ②말기·임종기 환자가 직접 '연명의료계획서' 작성 ③'평소 환자가 연명 의료를 원하지 않았다'는 가족 2인 이상의 진술 ④가족 전원의 동의 등 네 가지 중 하나를 충족하도록 하고 있다.

그런데 가족 전원 동의 규정이 지나치게 까다롭다는 지적이 많았다. 예컨대 80~90대 고령자 연명 의료를 중단하려면 배우자·자녀·손주·증손주 등 모두 수십 명까지 모여야 하는 경우가 생긴다. 문재영 충남대병원 교수는 "한 할아버지 환자의 연명 의료를 중단하기 위해 배우자와 4남 4녀, 손자·손녀 등 17명까지 병실에 모인 적이 있다"면서 "이 중 한두 명만 연락이 닿지 않아도 불필요한 연명 의료를 계속할 수밖에 없었을 것"이라고 했다.

허대석 서울대병원 교수(종양내과)는 "시행 이후 약 3개월간 의료 현장에서 가장 피부에 와닿은 문제점은 '가족 전원'을 불러모아 동의받기가 매우 어렵다는 점"이라며 "장기적으로는 법률상 가족이 아닌 실질적 보호자에게도 결정권을 줄 방법을 모색해야 한다"고 했다. 가족 전원이 가족관계증명서를 지참해 서류에 서명 또는 기명 날인해야 하는 절차도 까다롭다는 비판이 있다. 실제 서울대병원에서는 보호자가 서류를 떼려고 자리를 비운 사이 환자가 숨져 보호자가 거세게 항의한 사례가 있었다.

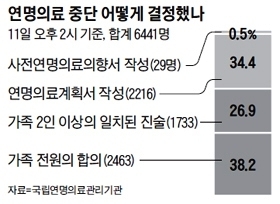

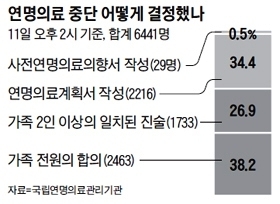

국립연명의료관리기관에 따르면, 작년 10월 시범사업 기간부터 시행 100일(5월 14일)을 사흘 앞둔 11일(오후 2시 기준)까지 총 6441명이 연명 의료를 유보 또는 중단했다. 이 가운데 '환자 가족 전원 합의'에 따른 결정이 2463건(38.2%)으로 가장 많았고, '가족 2인 이상 진술'은 1733건(26.9%)으로 나타났다. 연명 의료를 중단한 사례 셋 중 둘(65.1%)은 환자 의식이 없을 때 환자 가족이 관여한 것이다. 말기·임종기 환자가 직접 연명의료계획서를 쓴 경우(34.4%)나 건강할 때 미리 사전연명의료의향서를 써둔 경우(0.5%)는 셋 중 하나(34.9%)에 그쳤다. 존엄사법 시행

이후 불필요한 연명 의료를 받지 않고 존엄사를 택하는 경우는 느는 추세다. 시행 첫 달(2월 4일~3월 3일) 1319명에서 한 달 간격으로 1894명, 2527명으로 계속 늘었다. 연명 의료를 받는 환자가 월평균 1만5000명에 이른다는 의료계 추정을 고려하면, 전체의 9~17%가 매달 연명 의료 중단 결정을 내린 셈이다.

현행법은 '의료기관윤리위'를 설치한 의료기관에서만 연명 의료를 중단할 수 있도록 했다. 그러나 시행 3개월이 넘었지만 윤리위를 설치한 곳은 전체 병원급 의료기관(3337곳)의 4.3%(142곳) 수준이다. 상급종합병원 97.6%, 종합병원 26.2% 등 대형병원의 윤리위 설치율은 높지만 병원급(0.3%), 요양병원(1%) 등은 극히 저조하다.

박미라 복지부 생명윤리정책과장은 "중소병원이 윤리위 업무를 위탁할 수 있는 '공용(共用) 윤리위원회'를 이달 중 8곳 설치하는 등 인프라를 넓힐 것"이라고 했다.

국립연명의료관리기관에 따르면, 작년 10월 시범사업 기간부터 시행 100일(5월 14일)을 사흘 앞둔 11일(오후 2시 기준)까지 총 6441명이 연명 의료를 유보 또는 중단했다. 이 가운데 '환자 가족 전원 합의'에 따른 결정이 2463건(38.2%)으로 가장 많았고, '가족 2인 이상 진술'은 1733건(26.9%)으로 나타났다. 연명 의료를 중단한 사례 셋 중 둘(65.1%)은 환자 의식이 없을 때 환자 가족이 관여한 것이다. 말기·임종기 환자가 직접 연명의료계획서를 쓴 경우(34.4%)나 건강할 때 미리 사전연명의료의향서를 써둔 경우(0.5%)는 셋 중 하나(34.9%)에 그쳤다. 존엄사법 시행

국립연명의료관리기관에 따르면, 작년 10월 시범사업 기간부터 시행 100일(5월 14일)을 사흘 앞둔 11일(오후 2시 기준)까지 총 6441명이 연명 의료를 유보 또는 중단했다. 이 가운데 '환자 가족 전원 합의'에 따른 결정이 2463건(38.2%)으로 가장 많았고, '가족 2인 이상 진술'은 1733건(26.9%)으로 나타났다. 연명 의료를 중단한 사례 셋 중 둘(65.1%)은 환자 의식이 없을 때 환자 가족이 관여한 것이다. 말기·임종기 환자가 직접 연명의료계획서를 쓴 경우(34.4%)나 건강할 때 미리 사전연명의료의향서를 써둔 경우(0.5%)는 셋 중 하나(34.9%)에 그쳤다. 존엄사법 시행