지난해 12월 19일 늦은 밤. 경찰서로 전화 한 통이 걸려 왔다. 5일 전 낙상 사고로 의식을 잃고 병원에 입원한 김모(67)씨의 딸 소진(19·가명)이었다. “형사님, 혹시 싸게 운구차를 구할 만한 데 없을까요?”

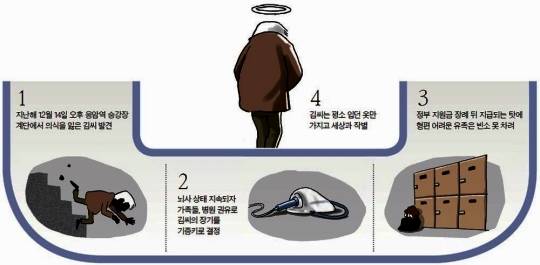

전날 소진이와 김씨의 부인 이모(67)씨는 김씨의 장기를 기증하기로 결심했다. 언제 깨어날지 모르는 아버지, 쌓이는 병원비…. 가족에게는 견디기 힘든 짐이었다. 이발사였던 김씨는 보증을 잘못 서는 바람에 수년 전 운영하던 이발소를 폐업하고 일용직을 전전했다. 이씨는 폐지를 줍고 소진이는 학업과 아르바이트를 함께 하며 가족은 겨우 생계를 이어 갔다고 했다. 김씨 가족과 나의 인연은 지난해 12월 14일 오후 3시쯤 걸려 온 신고 전화로 시작됐다. 서울 지하철 6호선 응암역에 노인이 쓰러져 있다는 신고였다.

.

.

현장에 도착하니 김씨는 계단에서 굴러 의식을 잃은 상태였다. 병원으로 옮겼지만 숨만 붙어 있을 뿐 깨어나지는 못했다. 만 하루가 지나 은평구 신사동의 낡은 다세대 주택에 사는 김씨 가족을 찾았다. 모녀는 김씨를 애타게 기다리고 있었다. 중환자실에 누워 있는 김씨를 지키며 모녀는 집에서 싸 온 찬밥으로 끼니를 때웠다. 병원 밥을 신청하는 것도 부담이라고 했다. 입원 사흘 만에 병원은 모녀에게 김씨 장기의 기증을 권유했다. 절차는 속전속결이었다. 전문가로 구성된 뇌사판정위원회가 뇌사 진단을 확정했고 김씨의 간·각막·피부 조직 등이 기증됐다. 문제는 장례였다. 병원에서는 조문객을 받을 수 있는 빈소를 제공했지만 모녀에겐 찾아올 조문객들에게 국 한 그릇 대접할 여유가 없었다. 생계가 어려워진 뒤로 친척과도 연락이 끊긴 지 오래였다. 결국 김씨의 시신은 안치실에 24시간 머문 뒤 곧바로 화장장으로 향하게 됐다.

“장기기증을 하면 정부 지원이 원래 이렇게 없나요?”

김씨의 시신이 안치실로 옮겨진 날 모녀를 집에 데려다주며 내가 물었다. 알고 보니 정부에서는 장기기증자 유족에게 장례비 등의 명목으로 540만원을 지원하고 있었다. 하지만 지원금은 장례가 끝난 뒤 지급되는 후불 방식이었다. 이 때문에 모녀는 우선 어떻게든 장례 비용을 마련해야 했다. “병원비는 교회 목사님한테 빌려 겨우 마련했는데 당장 장례는 어떻게 치러야 할지….” 이씨의 표정엔 근심이 가득했다. 운구차를 찾는 소진이의 전화는 그날 걸려 온 것이었다. 당직 근무를 마치고 병원 장례식장에 가 직원에게 넌지시 말을 걸었다. “병원에서 관이나 수의를 지원하는 경우는 없나요? 유족 사정이 너무 딱해요.” 설득 끝에 장례식장에 있는 전시용 관을 제공받을 수 있었다. 적십자사에 도움을 청해 운구차도 무료로 빌렸다. 하지만 수의는 구할 길이 없었다. 구청·복지관에 기초생활수급자인 김씨 가족을 위한 각종 지원책을 문의했다. 유류비 등의 명목으로 지원금을 신청할 수 있었지만 바로 돈이 나오진 않았다. 결국 김씨는 마지막 가는 길에 옷 한 벌 제대로 챙겨 입지 못했다. 대신 시신 위로 평소 입던 옷이 올려졌다.

김씨를 보내고 나는 한국의 장기기증 제도에 대해 생각해 보게 됐다. 지원 제도는 있었지만 ‘타이밍’이 맞지 않았다. 그 결과 김씨의 죽음은 마지막까지 쓸쓸했다. 사랑의 장기기증운동본부 등에 문의하니 장기기증자 유족에게 장례 절차가 다 끝난 뒤 지원금을 지급하는 곳은 우리나라 말고는 거의 없었다. 미국의 장기기증 관리기관인 ‘원레거시’는 기증이 결정되면 당장 맞춤형 지원을 해주고 유족 상담 프로그램까지 운영하고 있었다. 스페인은 병원에서 장기기증자 유족을 처음부터 끝까지 챙기는 서비스를 해준다고 했다. 국가의 배려가 조금만 더 현실적이었다면 김씨 가족의 아픔은 덜했을 것이다. ‘아버지 잘 보내드렸습니다’. 소진이의 이 문자를 끝으로 우린 더 이상 연락하지 않았다. 이름 모를 누군가에게 새 삶을 준 김씨는 그렇게 옷 한 벌 없이 떠났다. 설이 지나 곧 봄이다. 남은 가족들에게 하루빨리 따뜻한 기운이 닿기를 기도한다. [※서울 은평경찰서 형사팀과 질병관리본부 등을 취재한 내용을 당시 사건을 맡았던 김홍수(44) 경사의 시점으로 재구성한 기사입니다.] 홍상지 기자 hongsam@joongang.co.kr

위 기사는 우리 의료제도의 헛점을 여실히 드러내는 것으로서 생생한 현장감을 그대로 전달하기 위해서 중앙일보의 기사를 있는 그대로 전재하기로 한다 [편집자 - 주]