|

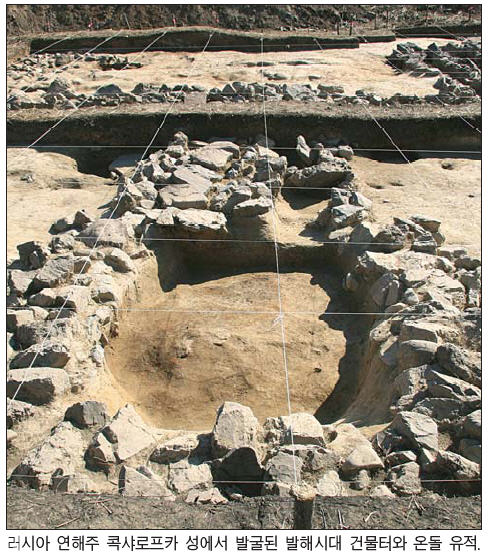

발굴조사는 북문에서 가까운 성 내부 북편에서 실시하였다. 조사결과 발해의 전형적인 온돌시설을 갖춘 대규모 건물지와 다수의 발해 유물이 발굴되었다. 조사성과를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 발굴된 건물지는 축조 형태 및 규모에서 발해 수도(상경성, 서고성 등)의 궁성에 비견된다.

즉 1) 건물의 기초로서 모래와 점토를 판축하듯 한층한층 쌓아올려 대지를 최소 1m이상 높게 조성하여 건물의 위상을 높인 점, 2) 전체적으로 ‘곡(曲) 또는 유(由)’자 형을 이루는 온돌구조, 즉 2줄의 쪽구들이 건물의 좌우벽을 따라 북향하다 좌우로 꺾여 북벽 중앙에서 모여 건물 밖 대형 굴뚝으로 빠지는 대규모 온돌구조는 궁성에서만 보이는 발해의 전형적인 온돌이라는 점, 3) 반듯하게 다듬은 판석을 이용한 초석이 열을 이루고 출토되는 점, 4)대규모 담장시설과 기와의 존재 등은 이 건물의 위상을 가늠케 한다. 따라서 이 성은 ‘왕성급에 해당하는 발해 유적’으로서 이 지역의 ‘행정치소’일 가능성이 매우 높다.

둘째, 발굴된 출토유물과 온돌구조가 전형적인 발해 것임은 물론 고구려의 전통을 강하게 반영하고 있다. 적갈색의 띠고리 손잡이 달린 호((帶狀把手壺), 내만구연호(內彎口緣壺) 등은 형태뿐 아니라 제작기법에서도 고구려의 전통을 강하게 반영하고 있다. 또한 ‘ㄱ’자로 꺾어 건물 밖으로 빼는 온돌구조 역시 고구려의 대표적인 유적인 집안 동대자(東臺子)에서 출토된 온돌구조에서 그 기원을 찾을 수 있다.

셋째, 해무리굽 청자(중국 浙江省 越州窯, 9세기)는 당시의 폭넓은 국제 교류를, 인물문양토기편은 생활문화를, 금 도가니는 수준 높은 생활상을 반영하는 유물들로 평가된다. 특히 토기에 새겨진 인물문양은 치마를 입은 여인들이 손에 손을 잡고 춤을 추는 모습으로 마치 강강술래를 연상시킨다.

넷째, 행정치소 성격의 대규모 성 존재의 확인을 통해, 그간의 논란(러시아 학계에서는 이 지역을 발해영역에서 제외하는 경향)과는 달리, 연해주 중북부 지역을 발해 영역에 포함시킬 수 있는 결정적인 근거를 확보하였다.

|