| 태상왕(비), 세자(빈), 세손(빈)이 사망하면 그 장례를 국상(國喪)으로 치렀다. 그렇지만 국상(國喪)에 대한 표현은 대상자에 따라 다른데, 국왕과 왕비의 장례는 국장(國葬)이라 일컬었고, 세자와 세자빈의 장례는 예장(禮葬), 황제의 장례는 어장(御葬)이라 했다. 당연히 사망을 표현하는 말도 대상자에 따라 달랐는데, 『예기』에 보면 천자는 붕(崩), 제후는 훙薨), 대부는 졸(卒), 사는 불록(不祿), 서민은 사(死) 라고 규정했다. 조선의 국왕은 제후국에 해당하므로 "훙"이란 표현을 사용하게 되는데, 『조선왕조실록』에는 통상 "상(上)이 승하(昇遐)했다"고 표현되어 있다. |

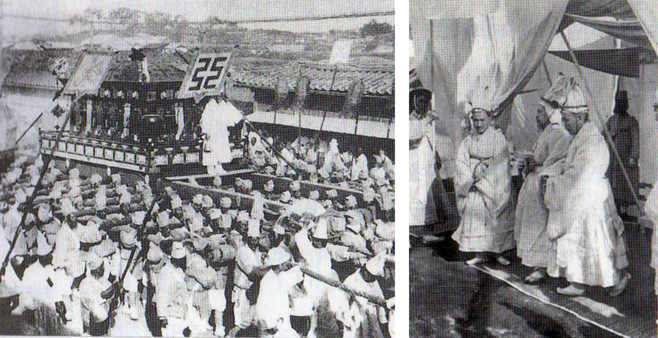

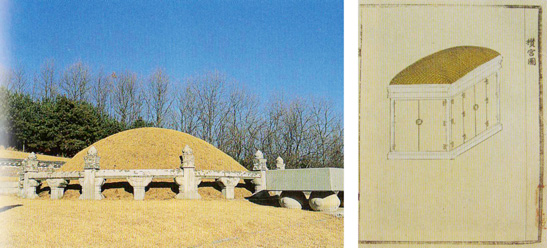

오늘날의 장례 풍습으로 말하면 장례를 총괄하는 집행부는 국장도감이, 빈소를 차리고 조문객을 맞는 일은 빈전도감이, 장지에서 묘를 만드는 일은 산릉도감이 담당했다고 보면 된다. 또한 빈전도감과는 별도로 혼전도감(魂殿都監)이 설치되었는데, 이곳은 장례를 치른 후 가신주(假神主: 뽕나무로 만든 가신주를 만들어 혼전에 모시고 삼년상을 치르는 혼전(魂殿: 사망한 국왕이나 왕비의 신주를 모셔 놓는 곳)에 관한 업무를 담당하는 곳이었다. 그런나 대부분은 빈전도감이 혼전에 관한 업무까지 함께 담당하였다. 국장의 절차는 국장도감 설치 → 빈전 마련 → 성복(成服: 상주들이 상복을 입음) → 발인(發靷) → 하관(下棺) → 반우(返虞 : 신주를 궁궐로 가져옴) → 국장도감 해산 의 순서로 진행된다. 이 순서에 따라 조선시대 국왕의 국장 절차를 살펴보자 국왕의 병이 깊어 죽음에 임박하면 유언을 듣게 되는데, 이를 고명(顧命)이라고 한다. 대개 국왕의 신임을 받던 측근 신하가 고명을 받으며, 그는 왕위를 전한다는 유교(遺敎)를 작성한다. 국왕이 사망하면 머리를 동쪽을 향하도록 눕히고, 내시가 국왕이 평소에 입던 옷을 가지고 궁궐 지붕에 올라가 용마루를 밝고 세 번 "상위복(上位復)" 이라 외친다. 이는 떠나가는 국왕의 혼령에게 돌아오라고 부르는 것이다. 국왕이 사망하면 왕세자 이하 신료들은 머리에 썼던 관과 입었던 옷을 벗고 머리를 푼다. 그리고 흰색의 옷과 신발, 버선을 착용하며, 3일 동안 아무것도 먹지 않는다. 또한 졸곡(卒哭) 때까지 궁중의 모든 제사와 음악 연주가 중지되며, 이후 삼년상이 끝날 때 까지 사직 제사만 올리고. 음악은 대사(大祀) 때에만 연주한다. 또한 민간에서도 국왕의 사망을 애도하기 위해 5일 동안 시장이 열리지 않으며, 결혼과 도살이 금지된다. 그 다음 국왕의 시신을 목욕시키고 의복을 갈아입히는 습(襲), 옷과 이불로 시체를 감싸는 소렴(小殮)과 대렴(大殮)이 진행됩니다. 대렴이 끝나면 시신을 넣은 재궁(梓宮: 가래나무로 만든 국왕의 관)을 빈전에 모신다. 일반인의 상례 때에는 빈소에 관을 그대로 두지만, 국장에서는 찬궁(攢宮)이라는 큰 상자를 만 들어 그곳에 재궁을 모셨다. 한편 국왕이 사망한 지 3일째에는 대신을 보내 사직과 종묘에 국왕의 사망을 알린다. 성복은 대렴을 한 다음날 거행하며, 새 국왕의 즉위식은 성복이 끝난 후에 치르게 되는데, 세 국왕은 전 국왕의 장례 절차가 한창 진행되는 도중에 간략한 의식을 거쳐서 왕위에 올랐다. 즉위식이 있는 날, 새 국왕은 즉위 교서를 반포한다. 그 내용은 대체로 선왕의 공적을 찬양하고 부족한 자신이 이를 계승하여 국왕이 되었음을 천명하는 것이었다. |

이제 발인(發靷)이 시작되어 국왕의 관이 궁궐을 떠나고 노제(路祭)를 거쳐 장지에 이른다. 산릉도감이 미리 만들어 놓은 장지에 도착하면 관을 정자각(丁字閣)에 모시고, 찬궁에서 관을 꺼내어 하관한다. 국장에서의 하관은 사전에 설치해 둔 녹로(轆轤) 등의 기계를 이용하였다. 왕릉 조성이 끝나면 우제(虞祭: 시신을 매장한 후 혼을 위로하는 제사)를 지내고, 가신주를 모시고 궁궐로 돌아와 혼전에 두었다. |

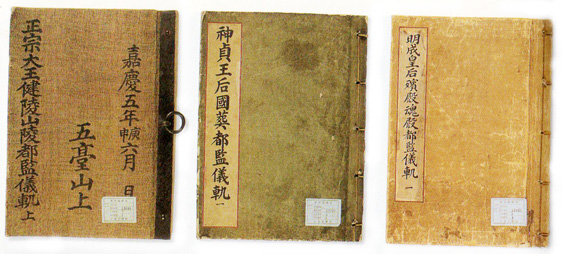

국장이 끝나면 국장도감, 빈전도감, 산릉도감에서 각각 의궤를 작성하였으니, 결국 국장을 한번 치르고 나면 『국장도감의궤(國葬都監儀軌)』, 『빈전도감의궤(殯殿都監儀軌)』, 『산릉도감의궤(山陵都監儀軌)』라는 3종의 의궤가 동시에 작성되었으며, 국왕에게 올려지는 어람용의궤는 초주지(草注紙)라는 고급 종이로 만들어졌고, 나머지는 저주지(楮注紙)로 작성되었다. |