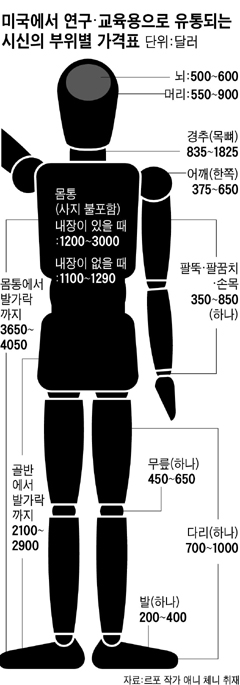

| ●시체를 부위별로 팝니다’ 통해 검은거래 폭로한 애니 체니 ●미국 ‘시체 시장’에서 머리는 550~900달러, 몸통은 1200~3000달러, 팔뚝·팔꿈치·손목은 하나에 350~850달러, 다리도 하나에 700~1000달러에 유통된다고 한다. 한마디로 듣는 사람 머릿속에 질문이 뭉게뭉게 피어 오르게 만드는 진술이다. ‘시체 시장’이 존재한단 말인가? 파는 사람은 어떻게 매물을 구하고, 사는 사람은 왜 사며, 이들의 거래는 어디까지 합법적인가? 이런 무시무시한 문답을 주고받기 위해 프리랜서 르포 작가 애니 체니(Annie Cheney·34)와 마주 앉은 곳은 맨해튼의 말쑥한 프랑스 식당이었다. 타이를 매고 아침을 먹는 출근길 뉴요커들 틈에 명랑한 입매에 시원한 말투를 쓰는 체니가 앉아 있었다. “취재하다가 ‘당신에게 알려줄 수 없다’는 소리를 들을 때가 있잖아요. 저는 그럴수록 기어이 답을 들어야 속이 시원한 사람이에요.” 체니는 지난해 미국 시체 산업의 전모를 파헤친 책 ‘시체를 부위별로 팝니다’(원제 Body Brokers·알마)를 펴내 퍼블리셔스 위클리·뉴욕타임스 등 미국 언론의 박수를 받고, 미국 기자협회(SPA)가 주는 특종보도 부문 ‘데드라인 클럽’ 상을 탔다. 체니는 2년에 걸친 심층 취재 끝에 “미국에서만 매년 수만 구의 시신이 시체 시장에 유입되며, 미국 시체 시장은 연간 거래액 10억달러 규모로 추정된다”고 폭로했다. 미국 시체 시장의 추악한 비리를 폭로한 프리랜서 르포 작가 애니 체니는“여러 주(州) 정부와 검찰이 이 분야를 바로 잡을 대책을 세우기 시작했다는 데 보람을 느낀다”고 말했다. 시신이 시장에 유입되는 가장 흔한 경로는 시신 기증이다. 시신 기증 자체는 고결한 행위지만, 시신을 받은 병원에서 남는 시신을 유족 모르게 브로커에게 팔아 넘기는 것이 문제다. 미국 남부의 유명 주립대학 직원이 3년간 1000구 넘는 시신을 통째로 혹은 토막 내서 브로커들에게 판매한 사건이 개인 비리의 대표 사례다. 그는 여러 시신을 한꺼번에 화장해서 대형 드럼통에 담아놨다가, 유족이 “고인의 흔적을 돌려달라”고 청할 때마다 유분(遺粉)을 아무렇게나 한 줌 푹 퍼서 줬다. FBI가 낌새를 채고 수사에 돌입했지만, 문제의 사나이는 수사가 지지부진한 틈에 정의의 철퇴를 맞지 않고 자연사했다. |

문제는 대략 세 가지다. 첫째, 수요가 공급을 초과하다 보니 장례업체 직원들이 시신을 훔쳐서 브로커에게 팔아 넘기는 사건이 벌어졌다. 2003년 캘리포니아주(州)에서 모 화장장 주인이 3년간 고객의 시신 66구를 빼돌린 혐의로 20년 형을 받은 사건이 대표적이다. 둘째, 관리 체계가 허술해 의료사고가 빈발했다. 2001년 미네소타주(州)에서는 이미 부패가 시작된 시신에서 채취된 무릎 연골을 이식 받은 청년이 감염증으로 급사하는 사건이 벌어졌다. 셋째, 유족들이 시신이 기증자의 의도에 맞게 쓰이고 있는지 감시할 수 있는 제도적 장치가 없다. 해부 실습용에 쓰일 줄 알고 가족의 시신을 의대에 기증했는데, 실제로는 생명과 하등 관계 없는 성형수술 세미나 재료로 쓰인다 해도 손 쓸 도리가 없는 것이다. 시체 산업을 취재한 2년 동안 체니는 선(先) 인세와 파트타임 아르바이트로 먹고 살면서 전국을 돌았다. 취재 조건은 열악했다. 시체 산업은 통계도, 보도자료도 없다. 있는 건 오로지 “자꾸 쑤시고 다니면 재미 없을 줄 알라”고 협박하는 세력뿐이다. 체니는 “장애물에 부딪칠 때마다 거기에 좌절하기보다는 흥분을 느꼈다”고 말했다. 죽음을 에워싼 어두운 세계를 취재하면서 존재론적 고민에 빠지지는 않았을까. 체니는 “오히려 누구나 언젠가는 죽는다는 사실을 보다 편안하게 받아들이게 됐다”고 했다. 체니는 책에서 자신이 비판하는 것은 허술한 법규와 부도덕한 업자들이지, 시신 기증 자체가 아니라고 여러 차례 강조했다. 시신이 윤리적으로 쓰이도록 관리체계를 가다듬을 필요가 있을 뿐 기증 자체는 계속돼야 한다는 것이다. 체니는 뉴욕 북쪽에 있는 베사 칼리지에서 이탈리아·스페인 문학을 전공했다. 10대 때는 소설가가 되려고 했다. 그런데 소설보다 현실이 ‘스릴 넘쳐서’ 길을 바꿨다. “아버지는 심리 치료사, 오빠는 정신과 의사예요. 둘 다 인간 심리를 탐구하는 직업이죠. 기자도 마찬가지 아닐까요? 저는 어려서부터 호기심이 많았어요. 자기 내면을 파고드는 소설가들과 달리, 현실의 인간에게 말을 걸고, 그들이 저지르는 행위의 내막과 동기를 알아내는 일에 끌렸어요. 물론 호기심이 다는 아니에요. 공공을 위해 가치 있는 일을 하고 있다는 느낌이 좋아요.” 체니의 책은 살벌하지만 간간이 웃긴다. 장례식장 직원이 신문 부고란을 보면서 “이게 나한테는 경제 섹션이에요” 하는 식이다(196쪽). 체니는 “제가 좀 짓궂거든요” 하고 웃었다. “논픽션의 힘을 믿느냐”는 우문(愚問)에 그녀는 아주 짧게 대답했다. “오, 당연하죠!(Oh, absolutely!)” [조선일보]제공 |